日 기축통화국 지위와 대비 … 美 수용 쉽지 않아외환시장 불안 방어용 … 韓 협상 전략 차원 요구

-

-

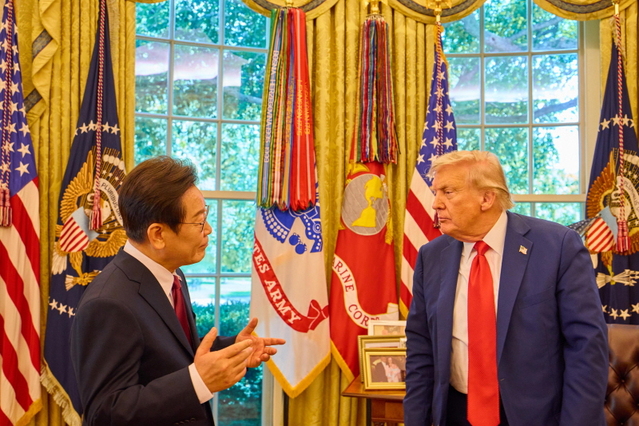

- ▲ 이재명 대통령이 지난 8월 25일(현지 시간) 미국 워싱턴DC 백악관에서 열린 한미 정상회담을 마치고 도널드 트럼프 미국 대통령과 대화를 하고 있다. ⓒ공동취재/뉴시스

한국 정부가 한미 관세·투자 협상 과정에서 미국에 '무제한 통화스와프 체결'을 요구한 것으로 알려졌다. 통화스와프는 유사시 자국 화폐를 맡기고 미리 정해진 환율에 따라 상대국 통화를 빌려 쓰는 계약이다. 한국은 3500억 달러(약 485조 원) 규모 대미 투자펀드 조성에 따른 외환시장 충격을 완화하고자 원화를 담보로 달러화를 공급받는 방안을 미국에 제시했다.

그러나 무제한 통화스와프는 한국 입장에서 환율 방어와 외환시장 안정의 효과를 기대할 수 있는 카드이지만, 기축통화국이 아닌 한국이 상설·무제한 스와프 라인에 편입될 가능성은 낮다는 전망이 우세하다. 결국 이번 요구는 미국의 현금 출자 압박을 완화하려는 전략적 포석이자 국내 여론에 대한 정치적 메시지 관리 성격이 강하다는 평가가 힘을 얻고 있다.

강유정 대통령실 대변인은 15일 용산 대통령실에서 브리핑을 열어 관세 협상과 한미 통화스와프에 대한 질문을 받고 "대한민국의 이익이 우선시되는 과정에서 다양한 부분을 열고 협상하고 있다"며 "외환시장을 고려할 수밖에 없어서 그 사항(한미 통화스와프)도 고려하면서 협상에 임하고 있다"고 답했다.

강 대변인은 "대통령이 말한 것처럼 국익이 훼손되지 않는 방안을 무엇보다 최우선으로 두고 무리한 요구가 있다면 국익의 보전을 목표로 협상해 나가겠다"고 강조했다.

또 관세 협상의 데드라인과 관련해서는 "기간과 국익이 연결되는 것은 아니다"라며 "최종적 합의 시점에 이르렀을 때 외환 보유, 내지는 국익 입장이나 기업의 보호 측면 등 다양한 이익 측면에 영점을 맞춰서 최대한 되는 시점으로 볼 때 시간도 계산의 범위에 들어간다"고 설명했다.

그러나 한국이 약속한 3500억 달러 규모의 대미 투자는 한국의 외환보유액(약 4200억 달러)의 83%에 달한다. 일본의 5500억 달러 투자(외환보유액 대비 41%)와 비교하면 부담이 훨씬 크다. 미국이 현금 직접 출자 비중 확대를 요구하면서 원화 급락 우려가 커졌고, 이에 대한 안전판으로 스와프 요구가 제기된 것이다.

한국개발연구원(KDI) 분석에 따르면, 원·달러 환율이 대미 투자라는 국내 요인에 따라 상승할 경우 물가가 더 민감하게 반응한다. 미 달러화 요인과 국내 요인으로 원·달러 환율이 1%포인트 상승하면 소비자물가는 단기적으로 0.04%포인트 정도 상승한다. 반면, 1년 누적 기준으로는 미 달러화 요인에 따른 환율 1%포인트 상승이 소비자물가를 약 0.07%포인트 상승시키는 반면, 국내 요인으로 인한 동일한 환율 상승은 소비자물가를 약 0.13%포인트 상승시켜 더 큰 영향을 미친다.

수입물가는 소비자물가보다 훨씬 민감하게 반응한다. 국내 요인으로 환율이 1%포인트 상승하면 수입품 가격은 분기에 0.58%포인트 상승한 후 1년 누적으로는 0.68%포인트 증가한다. 달러화 요인의 경우 동 분기에 0.49%포인트 상승하지만, 1년 누적으로는 0.25%포인트 증가에 그쳐 상대적으로 제한적이다.

KDI는 "강달러 요인에 따른 원·달러 환율 상승은 시간이 지나며 수입품 가격에 미치는 영향이 점차 축소되지만, 국내 요인에 따른 원-달러 환율 상승은 그 영향이 점진적으로 확대되는 경향을 보인다"며 "미 달러화 요인과 국내 요인이 소비자물가에 미치는 단기적 영향은 유사하였으나 시간이 지날수록 국내 요인에 따른 원·달러 환율 상승의 영향이 비교적 크게 확대된다"고 분석했다.

일본은 기축통화국 지위를 바탕으로 미국·영국·유럽중앙은행·스위스·캐나다와 함께 상설 무제한 스와프 라인을 운영하고 있다. 반면 한국은 비기축통화국으로, 2008년 금융 위기 당시 300억 달러, 2020년 코로나19 사태 때 600억 달러 규모의 한시적·유한적 스와프를 체결한 바 있다.

2008년 글로벌 금융 위기와 2020년 코로나19 사태 당시 한미 스와프는 달러 유동성 위기에 대응하기 위한 한시적 조치였다. 그러나 이번 요구는 위기 대응이 아닌 대규모 대미 투자에 따른 외환 부담을 줄이려는 차원이라는 점에서 성격이 다르다. 스와프는 어디까지나 방화벽이지 근본적 자금조달 해법은 아니다라는 분석이 나오는 이유다.

트럼프 2기 행정부가 동맹국에 방위비 증액, 대규모 투자 확대 등 비용 전가를 노골적으로 요구하고 있다. 한국의 무제한 스와프 요구는 이러한 압박 국면에서 협상 지렛대로 쓰일 수 있지만, 한국은 경제 패키지와 안보 패키지를 분리해야 한다는 미국의 요구를 수용한 상태라 이마저도 쉽지 않다.

더욱이 미국이 한국의 무제한 통화스와프 체결 요구를 수용할 경우 브라질·멕시코·대만 등 다른 비기축통화국들의 유사 요구가 이어질 가능성이 커서 미국이 실제로 응할 가능성은 낮다는 게 전문가들의 대체적 견해다. 다시 말해 한국이 무제한 상설 스와프 체제에 편입되기는 구조적으로 어려우므로 요구 자체가 사실상 협상용 메시지에 가깝다는 의미다.

허준영 서강대 경제학부 교수는 YTN 인터뷰에서 "미국은 현재 기축통화국과만 상설·무제한 통화스와프를 체결하고 있다"며 "캐나다, 일본, 스위스, 영국, 유럽연합(EU) 등이 이에 해당한다"고 말했다.

이어 "비(非)기축통화국에는 위기 상황에서 한시적으로 제한적 규모의 스와프를 제공해 왔다"며 "한국도 글로벌 금융 위기나 코로나19 사태 때 환율 불안이 심화되자 스와프를 체결한 사례가 있다"고 덧붙였다.

허 교수는 "우리 정부가 이번에 요구한 것은 무제한·상시적 통화스와프인데, 미국 입장에서는 달러 공급을 통제하기 어렵고, 다른 국가들도 '한국에 해줬으니 우리도 해 달라'고 요구할 가능성이 크다"며 "따라서 미국이 한국의 요구를 받아들일 가능성은 높지 않다"고 지적했다.

그러면서 "정부도 이러한 현실을 알고 있었을 것"이라며 "그럼에도 요구한 이유는 협상 전략 차원으로 볼 수 있다"고 평가했다.

조문정 기자