전략적 모호성? 집어 치워!동맹의 현대화는 태평양 방어 참여엉거주춤, 애매모호, 이중플레이?이젠 안 통해!

-

-

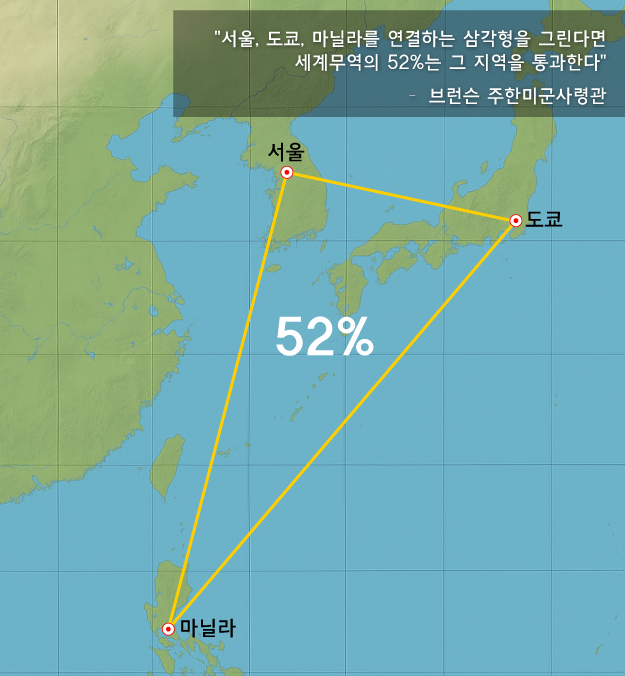

- ▲ 일본과 필리핀은 이미 미국과 태평양 방위에 손을 잡았다. 세계무역 52% 삼각형의 한 축인 대한민국만 참여를 뭉개고 있다. 바로 이 점을 브런슨 주한미군사령관은 간접화법으로 지적하고 있는 것이다. ⓒ 인포그래픽 = 황유정 기자

《동맹의 현대화》

■ 관세=연속적(sequential) vs 동맹=이산적(discrete)

관세협상이 타결됐다고 한다.

그러나 한미정상회담이 성사되어야 진짜 타결이다.

25일로 잡힌 한미정상회담 결과가 나와야 타결이라고 할 수 있다.

게다가 관세문제와는 별개로, 한미 간 진짜 교섭이 기다리고 있다.

① 한국이 부담할 방위비 규모

② 주한미군의 역할 변화

③ 태평양 방어를 위한 한국군의 역할 논의 등이다.

관세율, 투자규모 등은《연속적》이다.

《조금 더 쓸 수도 덜 쓸 수도》있다.

하지만《미군 주도 태평양 방어를 위해 한국군이 기여할 수 있느냐》라는 질문엔《예 / 아니오》 대답 밖에 없다.

《이산적(離散的)》이다.

중간이 없다.

■ 브런슨, 도쿄-마닐라 이미 Yes 상태 강조 … 우리는?

최근《동맹의 현대화》란 말이 자주 등장한다.

주한미군 제이비어 브런슨(Xavier Brunson) 사령관은 “전략적 유연성은 병력과 장비를 필요한 곳에 배치할 수 있는 능력”이라고 언급했다.

미국 입장에서《전략적 유연성》은 당연하다.

생각해보라.

《한미 상호방위조약》이 맺어질 당시엔 러시아가 아니라 소련이었다.

소련은 해체된지 오래고 세계 정세도 완전히 변했다.

동아시아도 마찬가지다.

그에 따라 미국의 전략 기조도 바뀔 수밖에 없다.

태평양을 위협하는 건 러시아가 아니라 중국이다.

태평양은 미국의 뒷바다, 대서양은 미국의 앞바다다.

바다를 포함하면 미국의 세력권은 휠씬 더 넓어진다.

바다의 전략적 가치는 새삼 재론할 필요가 없다.

브런슨 사령관의 “도쿄와 서울과 마닐라를 연결하는 삼각형을 그린다면 세계 무역의 52%는 그 지역을 통과한다”라는 발언이 그 전략적 가치를 웅변해준다.

그뿐인가.

한국 해상무역의 90% 이상이 대만해협을 지나간다.

싱가폴에서 한국 일본을 자로 긋는 직선 교역로가 대만해협을 통과한다.

-

- ▲ 제이비어 브런슨 주한미군 사령관이 지난 8월 8일 경기 평택시 캠프 험프리스에서 기자 간담회를 하고 있다. 지난해 12월 부임한 후 처음 가진 기자간담회다. 브런슨 미 육군대장은 “주한 미군 내 변화가 필요하다. 중요한 건 숫자가 아니라 역량”이라고 했다. ⓒ 주한미군 사령부

■ 태평양 방위선 안이냐, 북중러 진영 내냐, 중간은 없다

지난 대미 관세협상에서 한국이 그나마 교섭력을 쥔 배경은 바로 한국의 조선업 역량이었다.

조선업은 대표적인 노동집약산업이다.

선진국에서 노동집약산업은 대부분 사양산업이다.

조선업 철강업 그리고 자동차 산업까지다.

그러한 사양산업들이 실은 국방산업과 무관치 않다.

세계가 왜 보호주의 시대를 맞고 있는지 알 수 있는 대목이다.

《동맹의 현대화》의 초점은《전략적 유연성》이다.

더 넓은 시각에서 한국이 미국의 전략기조에 기여할 수 있느냐다.

신뢰다.

보다 직설적으로, 한국은 미국 주도 태평양 방어선에 들어가는지, 아님 북중러로 들어가는지 하나를 찍어보라는 거다.

불확실성 해소를 위해서다.

■ 애매모호 고집? 미북 통로 생겨 낙동강 오리알될 것!

■ 중국 속국화로 미국과 맞서겠다는게 본심인가?

과거 애치슨 라인을 떠올리면 쉽다.

한국은 미국을 상대로 속내를 감추는 경향이 있다.

《전략적 모호성》, 그 의뭉스러움이 나름대로의 생존술일 수도 있다.

《게임이론》에서《전략적 모호성》이란 혼합전략을 뜻한다.

어느 하나를 확실히 찍지 않는다.

일정한 빈도(frequency)를 정해놓고《랜덤(random)》하게 이쪽 저쪽 번갈아 찍는다.

속내를 철저히 감추는 게 핵심이다.

야구 경기 중 투수의 볼 배합에서 혼합전략이 관찰된다.

중계 방송을 보면, 직구 커터 싱커 슬라이더 커브 등 그 투수가 주로 던지는 볼의 빈도가 나온다.

그게 혼합전략이다.

도박에선 그러한 혼합전략이 유리함을 준다.

하지만 외교는 아니다.

속내를 감추고 이편 저편 오락가락 하면, 신뢰를 잃게 된다.

미국 사회는 한국에 애뜻한 정서가 있다.

한국전쟁 때 미국 젊은이들 36,574명이 희생됐고, 약 103,284명 이상이 부상당했으며, 백만명 이상이 한국을 다녀갔다.

몇 집 건너 한 집은 피붙이 한명이 한국전쟁에 참전했다고 한다.

반면 한국의 캐릭터는《보따리》다.

물에 빠진 한국인을 도와줘보라.

보따리 를 감췄다고 의심받을 것이다.

-

- ▲ 미국 해군성 존 필린 장관(오른쪽 첫 번째)과 한화그룹 김동관 부회장(오른쪽 두 번째)이 한화오션 거제사업장에서 ‘유콘’함 정비 현장을 둘러보고 있다. ⓒ 한화오션

■ 이중첩자 노릇 하면 결국 파멸

미국은 보따리 를 감출 유인이 없다.

하지만 한국은 동맹국 미국을 상대로 줄기차게《보따리》를 찾는다.

비동맹국의 심기를 살피고, 그들 입맛에 맞춰 미국을 난감케 하는 게 바로《보따리 외교》의 실체다.

비동맹국 독재국에겐 매우 공손한 반면, 모범적 민주주의 나라 동맹국에겐 지나치게 까다롭다.

동맹국에게서 보따리를 꾸어내 비동맹국에 조공으로 바치는 격이다.

문제는 신뢰다.

요구하는 돈 액수에 중간은 있다.

하지만 니 편 내 편 나뉘는 동맹 관계에 중간은 없다.

중간은 자칫《더블 에이전트》오해를 살 수 있다.

적보다 더 위험한 게《더블 에이전트》다.

실리를 얻기 위해선 신뢰 구축이 중요하다.

한국은《전략적 유연성》을《전략적 모호성》으로 착각해선 안된다.

그래서 외교가 어렵다.

이양승 객원 논설위원 / 군산대 무역학과 교수