제조업 평균 영업이익률 5~10%의 4배기업문화 차별화로 … 만년 2위서 1위고객 중심·공정한 평가 및 성과 공유 등송현종 사장 "남들이 카피할 수 없는 것"

-

-

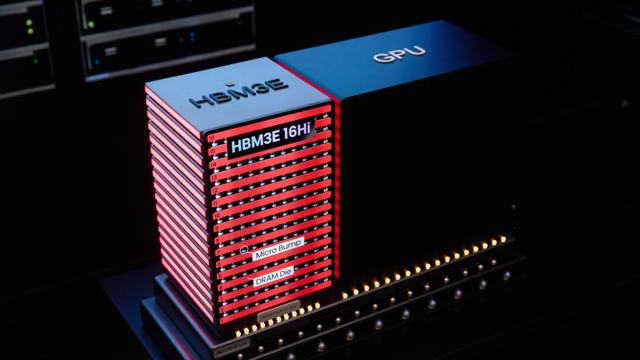

- ▲ SK그룹 CES 2025 전시관에 전시됐던 SK하이닉스의 HBM3E 16단 제품.ⓒSK하이닉스

SK하이닉스가 올해 2분기 영업이익률 41%를 달성했다. 제조업의 일반적인 영업이익률 5~10%를 4배 넘게 웃도는 수준으로, 산업의 구조적 한계를 뛰어넘은 숫자다. 세계 최대 반도체 위탁생산(파운드리) 기업 TSMC가 과거 40%대 초중반 영업이익률을 달성했을 때 국내 언론들이 ‘넘사벽(넘을 수 없는 사차원의 벽)’, ‘꿈의 숫자’ 등으로 표현했던 것을 떠올려보면 상당한 수치다.

영업이익률 40%대는 주로 고급 명품 산업에서나 가능한 것으로 알려진다. 에르메스의 지난해 연간 영업이익률은 40.5%, 까르띠에·반클리프 아펠 등을 보유한 리치몬트그룹(주얼리 사업부)의 지난해 영업이익률은 31.9%였다. 이들은 브랜드 프리미엄으로 독자적인 가격을 책정할 수 있고, 경기 변동에도 비교적 자유롭다. 원가 비중 역시 낮아 구조적으로 높은 이익률을 유지할 수 있다.

반면 제조업은 상황이 다르다. 원가의 60~80%가 원자재와 설비투자(CAPEX)로 묶여 있고, 산업 사이클과 재고 변동에 따라 이익률이 출렁인다. 이 때문에 영업이익률 10%만 넘어도 ‘우량 기업’으로 평가받는다. 그런 점에서 SK하이닉스의 41%는 단순히 에르메스의 영업이익률을 넘어섰다는 의미 이상을 갖는다. 구조적으로 이익률이 보장되는 명품 산업과 달리, 제조업에서 이 수치를 가능케 한 결정적 차별점이 따로 있다는 의미다.

기술력이나 인프라만으로는 설명되지 않는 부분이다. 여기에는 고객의 문제를 자기 일처럼 해결하려는 태도, 공정한 평가와 성과 중심의 조직 운영, 이를 뒷받침하는 신뢰와 팀워크라는 기업문화가 있었다. 전날 열린 2분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 송현종 사장이 “과거 HBM 시장에서 약세였던 당사가 오늘날 리더로 부상한 데는 당사만의 기업문화가 크게 기여했다”고 말한 것도 같은 맥락이다.

송 사장은 “제품 개발과 양산, 공급 측면에서 고객의 어려움을 해결하기 위해 온 힘을 다하는 고객지향적 마인드와 이를 뒷받침하는 조직의 팀워크는 남들이 쉽게 카피할 수 없는 것”이라며 “이를 바탕으로 새로운 AI 메모리에서도 리더십을 가져가겠다”고 말했다.

과거 SK하이닉스는 메모리 시장에서 만년 2위였다. 일감이 부족했던 시절도 있었지만, 그만큼 고객의 요구에 귀를 기울였다. 복수의 업계 관계자들에 따르면 지금 실적 공신인 HBM 개발은 AMD의 제안으로 시작됐고, 이는 당시에는 틈새시장이었지만 최근에는 트렌드가 된 커스터마이징 제품의 시초가 됐다.

구성원들 사이에서도 학연이나 지연이 아닌 실제 퍼포먼스와 기여도를 우선시하는 분위기가 정착돼 있다고 한다. SK하이닉스의 파격적인 성과급이 대표적이다. 많이 벌어들인 이익을 노력해준 구성원들과 공유하는 것에 주저함이 없다.

SK하이닉스는 최근 임금교섭에서도 최대 성과급(초과이익분배금·PS) 지급 기준을 기존 기본급의 1000%에서 1700%로 상향하는 안을 제시했다. 세간의 시선이 쏠리는 것을 보면 실제 임직원들의 만족도와는 별개로, 차별화된 수준인 것은 부정할 수 없다. 구성원에 대한 투자는 회사에 대한 만족도로 이어지고 더 나은 성과를 내기 위한 동력이 된다.

SK하이닉스의 이번 성과는 단순 숫자 이상의 메시지를 던진다. 운이나 산업 사이클만이 아닌 사람과 조직이 만든 힘이라는 점에서다. 한국 기업에서 보기 드문 수평적이고 성과 중심의 문화, 고객과 동료를 대하는 방식이 기업의 체질을 바꿨고, 시장에서의 신뢰와 독보적 경쟁력으로 이어졌다. 단순하지만 당연한 원칙들이 결국 명품을 넘어서는 실적의 원동력이 된 셈이다.

이는 결국 다른 기업들에게도 기업문화라는 본질적 가치에 주목해야 한다는 교훈을 시사한다. 시대는 바뀌었다. 뛰어난 제품이나 기술·인프라 투자는 여전히 중요하지만, 그것만으로는 시장 경쟁에서 살아남을 수 없다. 조직이 쌓아온 신뢰와 문화 같은 보이지 않는 자산이야말로 미래 시장의 승패를 좌우할 결정적 힘이라는 것을 깨달아야 한다.

이가영 기자