SNS에 한·일 서한부터 공개…"트럼프 '벼랑 끝 전술' 부활""품목별 관세에 방위비 문제까지…고차 방정식에 '교착상태'"관세 불확실성 장기화에 대한 자국 내 우려 확산도 정치적 우려

-

-

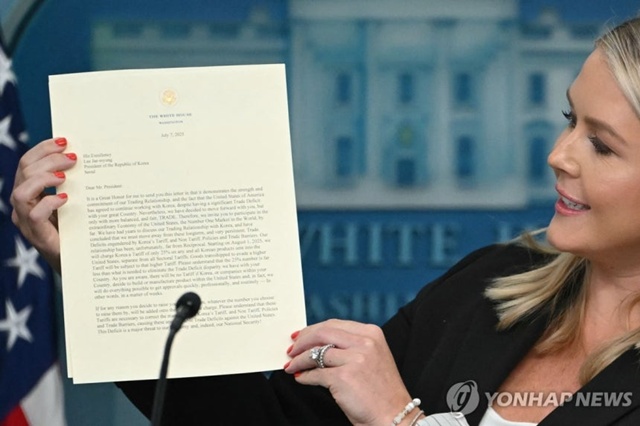

- ▲ 캐롤라인 레빗 백악관 대변인이 정례 브리핑에서 도널드 트럼프 미국 대통령이 이재명 한국 대통령에게 보내는 관세서한을 들어 보이고 있다. 250707 AFP=연합뉴스. ⓒ연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 한국과 일본에 보내는 '관세서한'을 가장 먼저 공개한 것은 미국 또한 주요 교역국이자 동맹국인 양국과의 합의가 지연되고 있는 점을 의식한 것일 수 있다는 분석이 나온다.

트럼프 대통령의 서한 발송이 주요 무역 상대국인 한국과 일본에 대한 일종의 '충격요법'으로 판을 다시 한번 흔들고, 여세를 몰아 다른 주요국과의 협상에서 동력으로 삼겠다는 포석이 깔린 것으로 풀이된다.

7일(현지시각) 뉴욕타임스(NYT), CNN, 연합뉴스 등에 따르면 캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 이날 브리핑에서 한국과 일본이 첫 번째로 '관세서한'을 받은 이유를 묻는 질문에 "그건 대통령의 권한"이라며 "그 나라들은 대통령이 선택한 국가들"이라고만 답했다.

트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 '트루스소셜'에 14개국에 보내는 관세서한을 연이어 올렸다. 이 가운데 이시바 시게루 일본 총리와 이재명 대통령 앞으로 보내는 관세서한이 가장 먼저 올라왔다.

8월부터 한국과 일본에 25%의 상호관세를 부과하겠다는 내용으로, 정상 이름과 국가명만 다를 뿐 내용은 같았다.

NYT는 트럼프 대통령이 미국의 가장 가까운 동맹인 한국과 일본을 표적으로 삼았다면서 '벼랑 끝 전술'의 부활을 보여줬다고 평가했다.

NYT는 "한국과 일본 모두 미국의 가까운 동맹국이지만, 합의는 미국 정부가 원하는 것보다 더디게 진행되고 있다"며 "두 나라 모두 최근에 선거를 치르고 있었고, 트럼프 대통령은 여전히 이들 국가의 주요 수출품에 다른 관세를 부과하거나 부과하겠다고 위협하고 있기 때문"이라고 짚었다.

실제 한국은 지난달에야 새 정부가 들어선 탓에 실질적인 관세 협상이 다소 지연됐다고 볼 여지도 있다.

산업통상자원부는 트럼프 대통령이 트루스소셜을 통해 한국에 대한 관세 서한을 공개한 직후 낸 보도자료에서 "새 정부 출범 이후 짧은 시간 동안 국익 최우선 원칙을 갖고 치열하게 협상에 임했으나, 현실적으로 모든 이슈에 대해 합의 도출까지 시간이 부족했던 것이 사실"이라고 밝혔다.

이재명 정부 출범 후 첫 한·미 고위급 통상협상은 지난달 22∼27일에야 진행됐다.

한국보다 협상을 더 진척하긴 했지만, 일본 역시 합의까지는 시일이 더 필요해 보인다.

지난달 27일 워싱턴 D.C.에서 하워드 루트닉 상무장관과 아카자와 료세이 경제재생상이 만나 7차 협상을 벌였으나 합의는 없었다.

NYT는 "한국과 일본의 대미(對美) 협상은 미국이 생각했던 것보다 더디게 진행됐다"면서 상호관세뿐만 아니라 주요 수출 품목인 자동차와 철강·알루미늄 등에 대한 미국의 품목별 관세로 타격을 받는 한·일 양국이 트럼프 대통령에게 양보하는 것을 주저해왔다고 평가했다.

-

- ▲ 경기 평택시 평택항에 쌓여있는 컨테이너. 250708 ⓒ뉴시스

여기에 방위비 문제까지 더해지면서 교착상태에 빠진 것이라는 분석도 있다.

폴리티코에 따르면 익명을 요구한 백악관 한 관계자는 "한국과 일본 정부는 실제로 수개월 동안 백악관과 치열한 협상에 참여해왔지만, 국방비 증액과 농산물 수입 증대를 거부하는 등 백악관의 요구사항에 대한 협상이 교착상태에 빠져있었다"며 "말레이시아와 같은 다른 국가들의 경우 미국산 상품을 더 많이 구매하겠다고 제안하면서 행정부 협상팀의 관심을 더 많이 받고 있다"고 말했다.

이날 서한이 공개된 14개국 중 한국과 일본이 상대적으로 미국의 주요 교역 상대국인 측면도 있다.

NYT가 경제복잡성관측소(OEC), 백악관 자료 등을 토대로 미국의 교역량을 분석한 결과 일본은 지난해 미국의 전체 수입물량 가운데 4.5%를, 한국은 4.0%를 차지한 것으로 집계됐다.

이날 관세 서한을 발송한 국가 중에서 태국(1.9%), 말레이시아(1.6%)가 1%를 넘을 뿐 인도네시아, 남아프리카공화국, 캄보디아 등 나머지 국가들은 모두 미국의 수입에서 차지하는 비중이 1% 미만으로 미미한 수준이다.

한국·일본과의 협상이 더딘 이유로는 양국 모두 트럼프 1기 행정부 시절 자유무역협정(FTA)을 체결하거나 개정했음에도 관세 위협에 직면해 쉽게 물러날 수 없다는 분석도 있다. 한국은 2018년 한미 FTA를 일부 개정했고, 일본은 2019년 미일 무역협정을 체결했다.

미국무역대표부(USTR) 부대표를 지낸 웬디 커틀러 아시아소사이어티 정책연구소 부소장은 "미국이 이미 한국과 FTA를 체결하고 있어 미국산 수입품에 대한 한국의 관세는 거의 모두 0% 상태"라며 "이로 인해 한국은 관세가 높은 인도나 베트남보다 미국에 제공할 카드가 적다"고 설명했다.

한국과 일본을 비롯해 미국의 관세 서한을 받아든 국가들이 무역장벽을 낮춘다고 하더라도 돌아오는 보상이 불확실하다는 점 역시 '관세 줄다리기'의 종료시점이 차일피일 미뤄지는 요인으로 지목된다.

제이크 콜빈 전미외국무역협의회(NFTC) 회장은 "만약 상대국이 얻는 것이 미국이 2024년보다 관세율을 영구적으로 10%로 높이는 것이라면 상대국 입장에서는 수용하기 어렵고 국내 정치적으로도 위험할 수 있다"고 지적했다.

성재용 기자